甚麼是脊椎關節炎及強直性脊椎炎?會是腰背痛原因嗎?

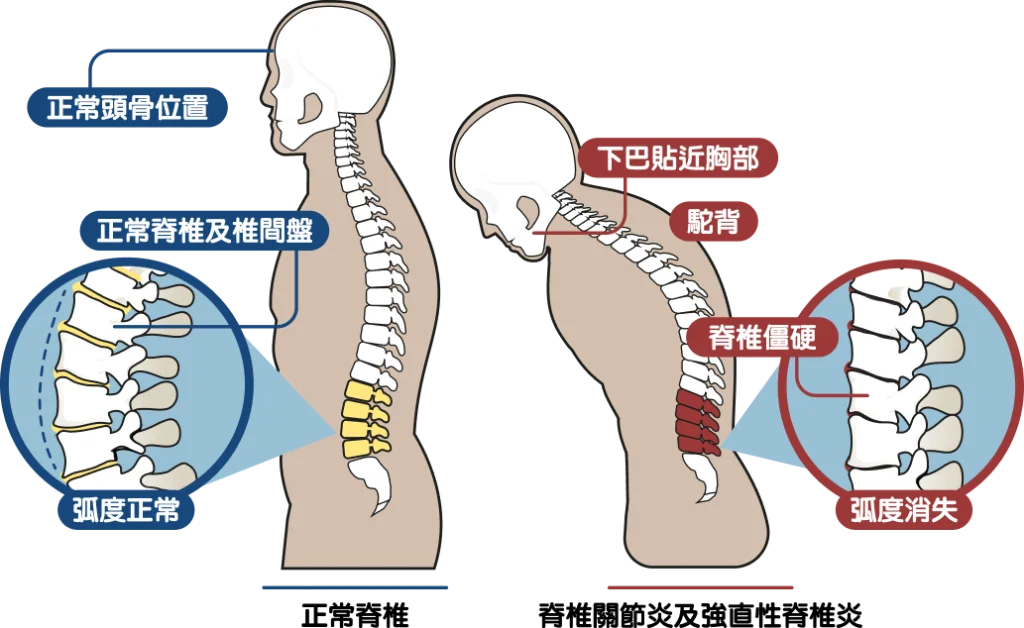

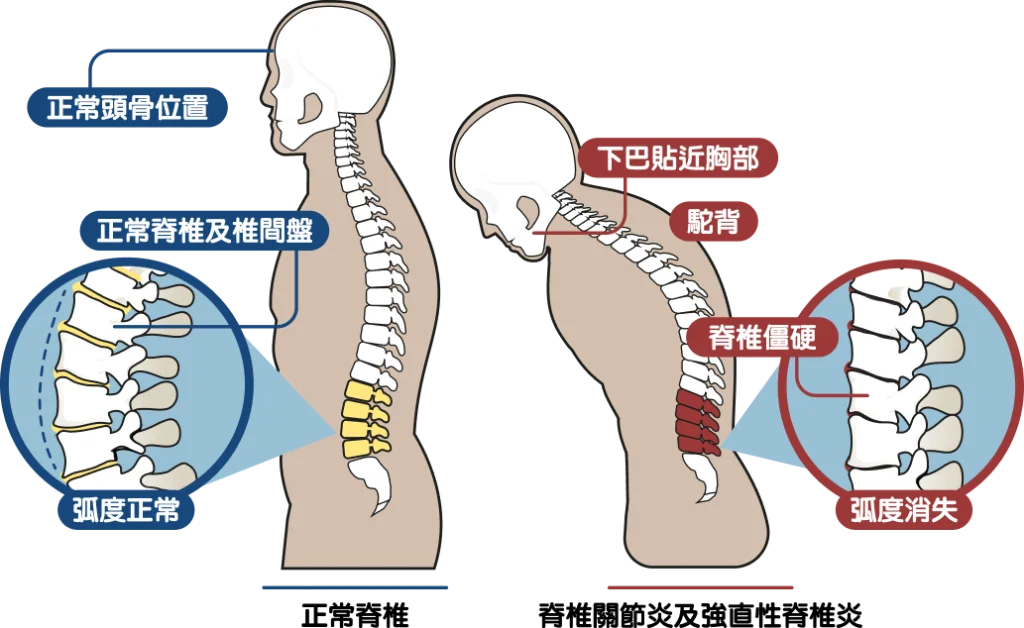

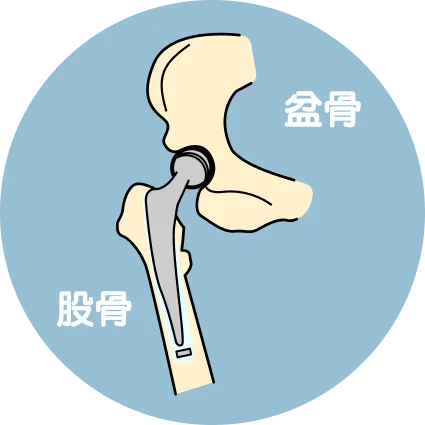

脊椎關節炎(英文:Spondyloarthritis)是一種免疫系統疾病,免疫系統因失調而令身體出現持續發炎的現象,影響患者的脊椎關節、骶髂關節及周圍關節。其中骶髂關節是病發初期首先受影響的位置,位於盆骨及尾龍骨之間,因此患者經常出現腰背痛。

脊椎關節炎病發初期會出現關節發炎的症狀,首當其衝的骶髂關節會因發炎而出現侵蝕,當發炎減退,骨骼外圍會出現增生。持續發炎會令新生骨骼融合,關節位置和腰部因此不能靈活活動。炎症會沿脊椎關節及周圍關節延伸至頸、胸椎及腰椎之間,脊骨前端韌帶會變硬引致椎間出現緊連,患者會難以彎身及轉動腰部。

病發後期會演變成強直性脊椎炎(英文:Ankylosing Spondylitis,AS),影響腰椎至臀部位置、肩膊和腳跟。患者全身變硬,影響患者活動能力和生活質素。此外,脊椎關節炎有機會影響身體不同的組織或器官發炎,如併發虹膜炎或腸道炎。一旦出現病徵就應及早求醫,提升治療效果以及避免出現更嚴重的併發症。

脊椎關節炎及強直性脊椎炎有甚麼常見症狀?

脊椎關節炎和強直性脊椎炎患者都會出現腰背痛,不過腰背痛十分常見,因此大部分患者都會掉以輕心,延遲診斷及影響治療。

以下是脊椎關節炎和強直性脊椎炎的常見症狀:

腰背痛 |

晨僵(即早晨起床時肌肉僵硬)

|

上下肢關節腫痛及僵硬,包括肩、手肘、髖、膝及踝關節

|

|

腳跟痛

|

逐漸駝背

|

缺乏食慾

|

|

輕微發燒

|

體重下降 |

睡眠質素差 |

每個脊椎關節炎或強直性脊椎炎患者的病情都不一樣,如發現關節無故感到痛楚,並且突然無法做到慣常動作如彎身、轉動腰部等,應盡快求醫以免延誤治療。

脊椎關節炎及強直性脊椎炎有甚麼常見併發症?

除了影響關節外,脊椎關節炎及強直性脊椎炎亦會影響其他身體部位,常見併發症包括:

肺部疾病脊椎關節炎及強直性脊椎炎會出現持續發炎現象,如沒有及時治療,胸腔有機會變形,限制肺部擴展,影響正常呼吸之餘,亦會令患者出現咳嗽的情況,少部分患者更會出現肋膜炎、肺纖維化等。

虹膜炎(眼睛發炎)脊椎關節炎及強直性脊椎炎會引發虹膜炎,患者的眼睛會出現紅眼、怕光、紅腫充血及視野模糊等症狀。如病情惡化更有機會引致黃斑水腫或造成眼壓升高而導致青光眼,情況嚴重甚至可引致失明。

心血管疾病脊椎關節炎及強直性脊椎炎有機會引發心瓣膜病變,造成主動脈瓣閉鎖不全或心房纖顫等疾病。

腸道炎脊椎關節炎及強直性脊椎炎可致腸道黏膜潰瘍,患者會經常出現腹痛、腹瀉及大便黏液帶血等情況。

腎炎脊椎關節炎及強直性脊椎炎有機會引發腎臟發炎,不過為數不多。患者會出現A型免疫球蛋白腎炎,引致輕微血尿。

脊椎關節炎有甚麼成因?轉化為強直性脊椎炎的因素是甚麼?

脊椎關節炎及強直性脊椎炎的成因未明,不過以下因素可能會增加由脊椎關節炎轉化成強直性脊椎炎的機會:

- 男性

- 年齡介乎十多至四十歲

- 擁有HLA-B27遺傳基因

- 有吸煙習慣

- C反應蛋白(CRP)上升

- 磁力共振掃描(MRI)有發炎徵象

如何檢查或診斷脊椎關節炎及強直性脊椎炎?

風濕病科專科醫生會檢視患者的症狀、家庭病史及進行臨床檢查,以診斷是否患上脊椎關節炎及強直性脊椎炎,同時亦會進行X光檢驗、磁力共振掃描(MRI)或血液檢驗以協助確診。

根據國際強直性脊椎炎評估工作組(ASAS)在2009年提出的新指引,如患者符合以下項目就有可能患上脊椎關節炎:

- 背痛持續3個月

- 發病年齡為45歲以下

- X光檢查或磁力共振檢查發現有關節炎,並有以下其中一項臨床徵症;或血液檢查中檢測出HLA-B27基因,並有以下其中兩項臨床症狀:

- 炎性腰骨痛

- 關節炎

- 腳踝接骨點病變

- 虹膜炎

- 牛皮癬

- 克隆氏症

- 對非類固醇抗發炎藥有良好反應

- 有家族病史

- C反應蛋白上升

以上提及患者需要在X光檢查、磁力共振檢查或血液檢測中發現有關節炎或HLA-B27基因,再加上臨床症狀就有機會診斷為脊椎關節炎。X光檢查、磁力共振檢查及血液檢測的詳情如下:

| 脊椎關節炎及強直性脊椎炎檢查 / 診斷方法 |

詳細項目 |

| X光檢查 |

用以確定關節的發炎跡象、受破壞情況及監測病情進展。在脊椎關節炎的早期階段,關節有機會未受破壞,此時X光檢查未必能準確幫助診斷,需要進行其他檢查以確診 |

| 磁力共振掃描(MRI) |

用以檢查關節發炎及變形的情況,有助發現早期的脊椎關節炎 |

血液檢測

紅血球沉降率(ESR)及C反應蛋白(CRP)

|

用以檢查患者的發炎情況,如兩者數字上升,代表體內炎症活躍,有助於區別因脊椎關節炎造成的背痛和機械性下背痛 |

專科醫生會視乎患者情況建議合適的檢查方案。因此一旦懷疑患上脊椎關節炎及強直性脊椎炎,就應該盡快求醫,避免情況惡化,影響更多身體部位及引發其他併發症。

脊椎關節炎及強直性脊椎炎如何治療?有根治方法嗎?

脊椎關節炎及強直性脊椎炎一般透過藥物治療及運動治療控制病情,紓緩炎症帶來的痛楚、減輕關節僵硬程度、保持脊椎的活動能力及防止變形。

脊椎關節炎及強直性脊椎炎的常見治療方法包括:

藥物治療

非類固醇消炎藥用作紓緩炎症,減低發炎引致的關節痛楚及僵硬程度,是治療脊椎關節炎的第一線藥物。患者服用後有機會導致腸胃不適、胃及十二指腸潰瘍,甚至出現腎和肝功能異常。

抗風濕藥用作調節免疫系統,改善關節的發炎情況和制止關節發炎。患者使用後有機會出現腸胃不適、皮膚過敏、白血球偏低,甚至肝功能受損。

生物製劑脊椎關節炎患者如炎症活躍,可以使用生物製劑治療。生物製劑能夠有效抑制患者體內導致發炎反應的腫瘤壞死因子或白細胞介素,有效及迅速紓緩病情,改善患者關節發炎情況及減輕痛楚,同時亦能控制因脊椎關節炎而引致的虹膜炎及腸胃炎。使用生物製劑後,患者有機會出現充血性心臟衰竭,亦會增加受感染的機會。

生物製劑並不適用於所有脊椎關節炎患者,如患者有活躍性結核病或神經脫膜病症(Demyelinating Disease)都不適合使用生物製劑治療。在使用前, 患者亦需要進行隱性結核病(Latent TB)測試,確定沒有結核病才可使用。在生物製劑療程期間,亦需要定期進行血液檢查、照肺和肝功能檢查。

運動治療保持適量運動對脊椎關節炎患者非常重要。如關節缺乏活動,關節周邊的組織亦會因活動減少而失去應有彈性,進一步減低活動幅度和能力。脊椎關節炎患者可以遵循物理治療師或職業治療師的指導,透過仰臥、俯臥、訓練站姿和坐姿的運動來強化肌肉,維持或改善關節的活動幅度。另外,水療運動亦有助鍛鍊肌肉和筋腱的韌力,減輕關節的僵硬程度。

手術治療如果脊椎關節炎已演變為強直性關節炎,或關節出現變形融合而限制到活動能力,就需要考慮接受手術治療。手術治療可以分為髖關節置換手術及脊椎體截骨術:

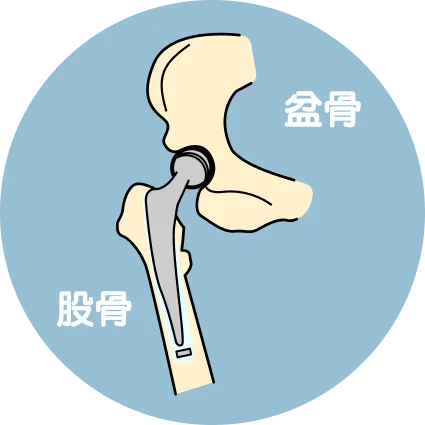

髖關節置換手術

脊椎關節炎可以導致髖關節僵硬及變形,患者可以考慮進行髖關節置換手術,將僵硬或變形的髖關節切除及換為人工關節。手術後可以恢復大部分的活動能力,消除因炎症造成的痛楚,亦能矯正身體向前傾及改善步行姿勢。

脊椎體截骨術脊椎關節炎有機會引致嚴重脊椎前彎,亦即是坊間所說的駝背,患者會無法抬頭及難以望向前方。此時可以考慮接受脊椎體截骨術,從脊椎椎體後方取走一楔形骨塊,再用鋼板、螺釘等內固定植入物將脊椎固定至較直姿勢。手術後患者的駝背問題得以改善,亦可再次望向前方。

脊椎關節炎及強直性脊椎炎可以預防嗎?

脊椎關節炎是免疫系統失調造成的慢性疾病,成因暫時未明,因此亦未有確切的預防方法。

不過即使患上脊椎關節炎,亦有方法可以穩定病情,避免病情惡化:

- 培養恆常運動的習慣

- 保持良好站姿、坐姿及睡姿

- 避免過度背負重物

- 避免使用過高的枕頭及太軟的床墊

- 戒煙

- 留意下背、脊椎及關節的活動情況

- 均衡飲食

脊椎關節炎及強直性脊椎炎應該找哪個專科?收費如何?

脊椎關節炎及強直性脊椎炎可以尋求風濕病科專科醫生諮詢,醫生會因應患者情況建議合適的檢測方法如血液檢查或其他檢查。

常見問題

最後更新日期: 2023年1月 本網站的健康資訊已由楷和醫療的醫生覆核。以上內容僅供參考,不可視作醫療建議,亦不能取代閣下就個人健康狀況向合資格的醫護人員作出諮詢。